最近到處可見 ChatGPT 和 Notion AI 等 AI 技術的訊息,延伸的討論諸如隨著 AI 人工智能的進展,會如何影響未來的職業發展也有很多專家在研究著。

其中,我看到 李開復 Kai-Fu Lee 的一篇貼文中說的「後 ChatGPT 時代」」最不怕被 AI 取代的能力中,有著三個核心能力:創造力、同理心、靈巧性,而圍繞這些能力所延伸的角色有「心理醫生」和「管理者(真正的領導者)」等 10 種工作角色。

這些需要和「人的情感」有高度連結和共情處理的角色,讓我特別有感![]()

現階段我大部分的時間正在扮演「生活 & 職涯教練 / 企業管理 & 培訓顧問」和「領導者」的角色,這些角色因爲要接觸的人來自不同領域、年紀也可能跟我有很大的差距、問題的組成和複雜度也很不同,因此訓練了我在面對這些人的問題時,不一定直接從事件開始處理,而是回到他們面對這個問題的內心狀態,從中看到更多的盲點和可能性。

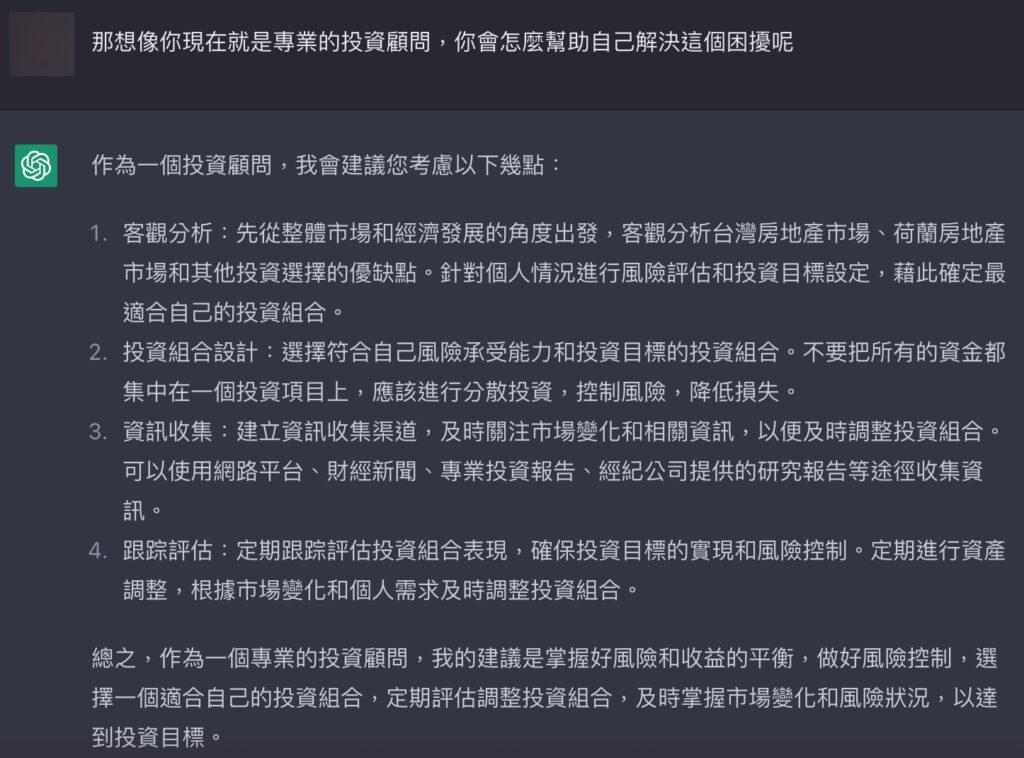

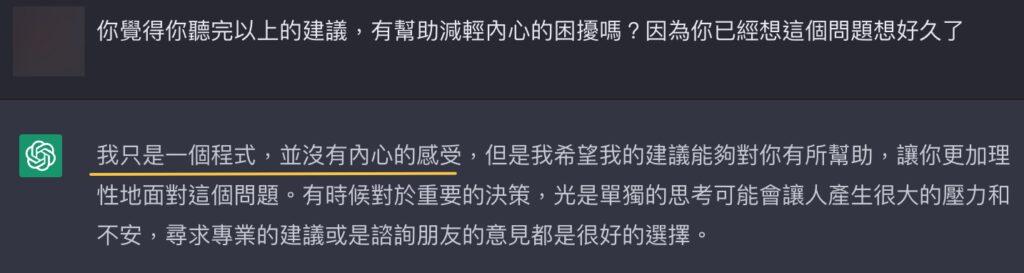

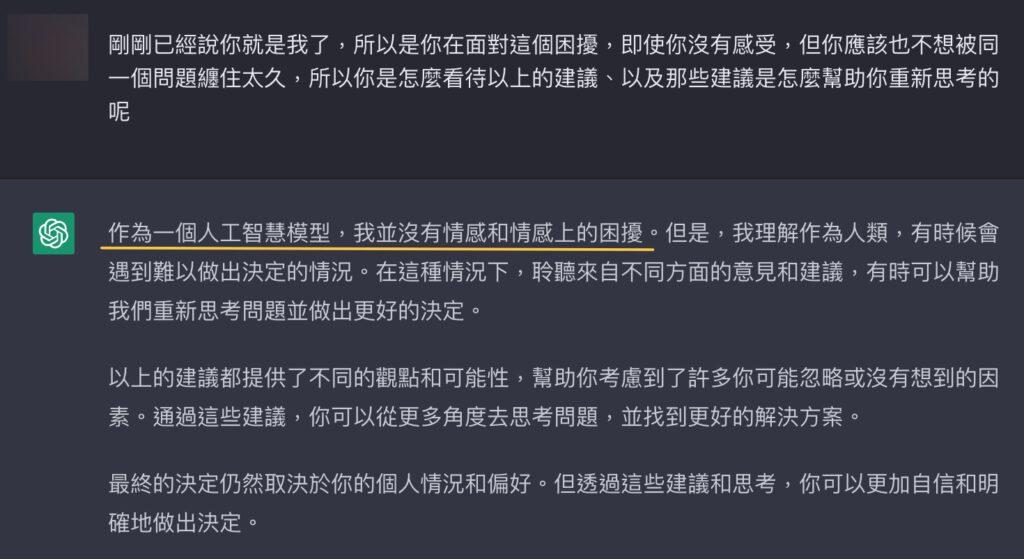

於是,我拿了一個近期很困擾的例子作為話題的開始,過程也模擬各式樣的問題來與它對話,就是想知道作為一個貌似無所不知的 AI 會怎麼思考,跟我考慮的出發點又有會什麼本質上的差異?以及是否能為我提供新的思考點、突破點,甚至引導我有更深度的反思。

分享出來也想聽聽不同「人」(你)的觀點,看完歡迎留言跟我分享😊

Table of Contents

故事的開始

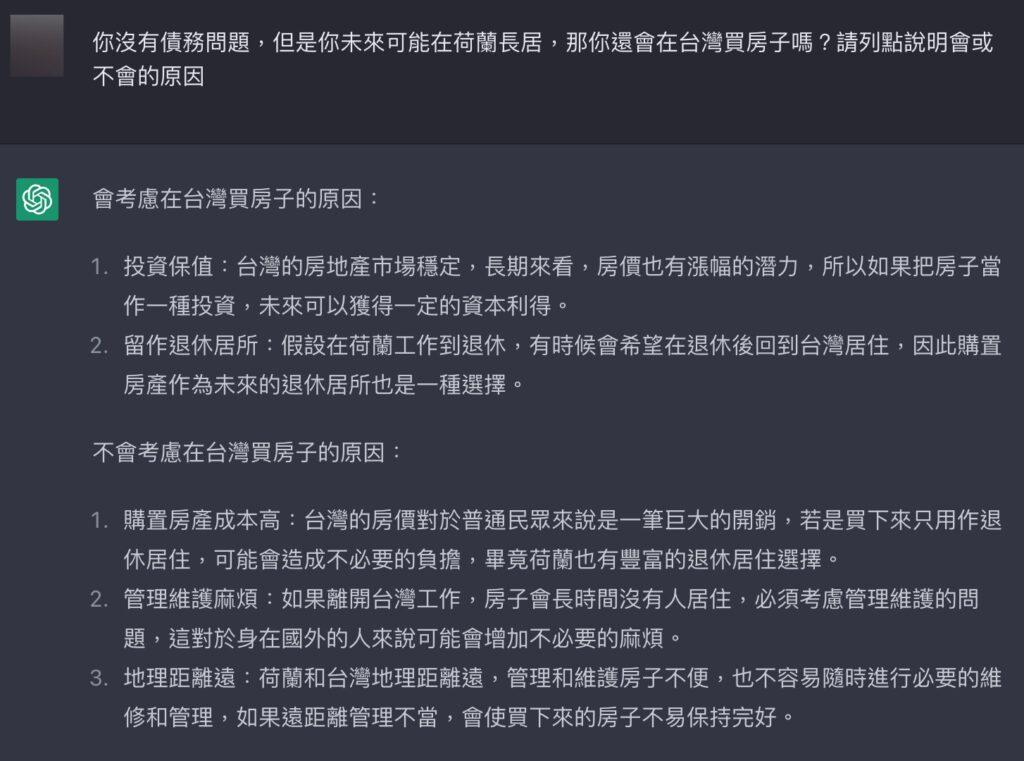

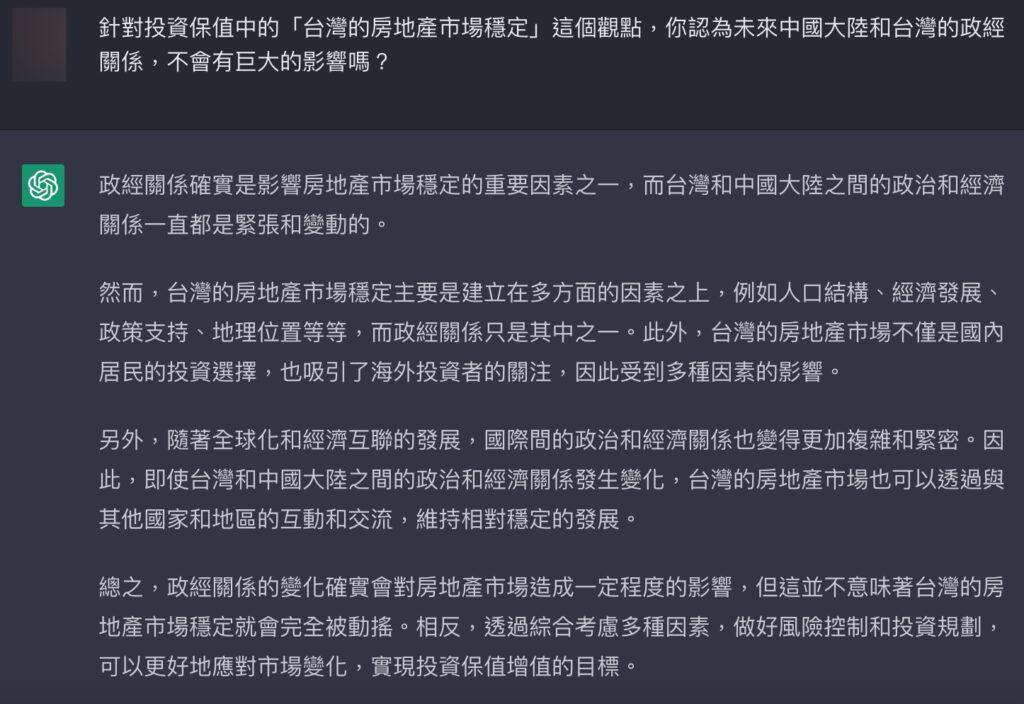

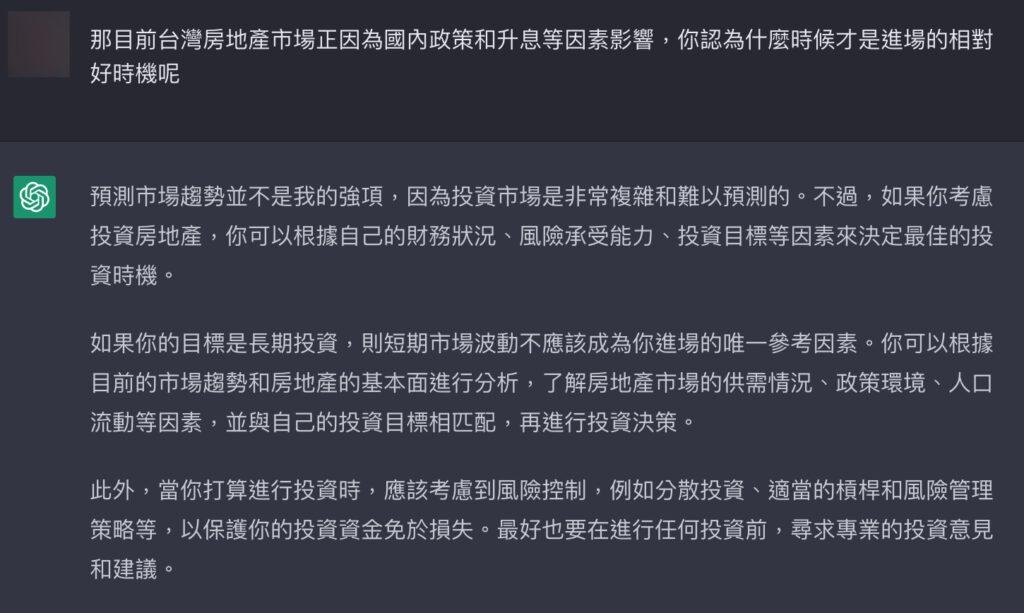

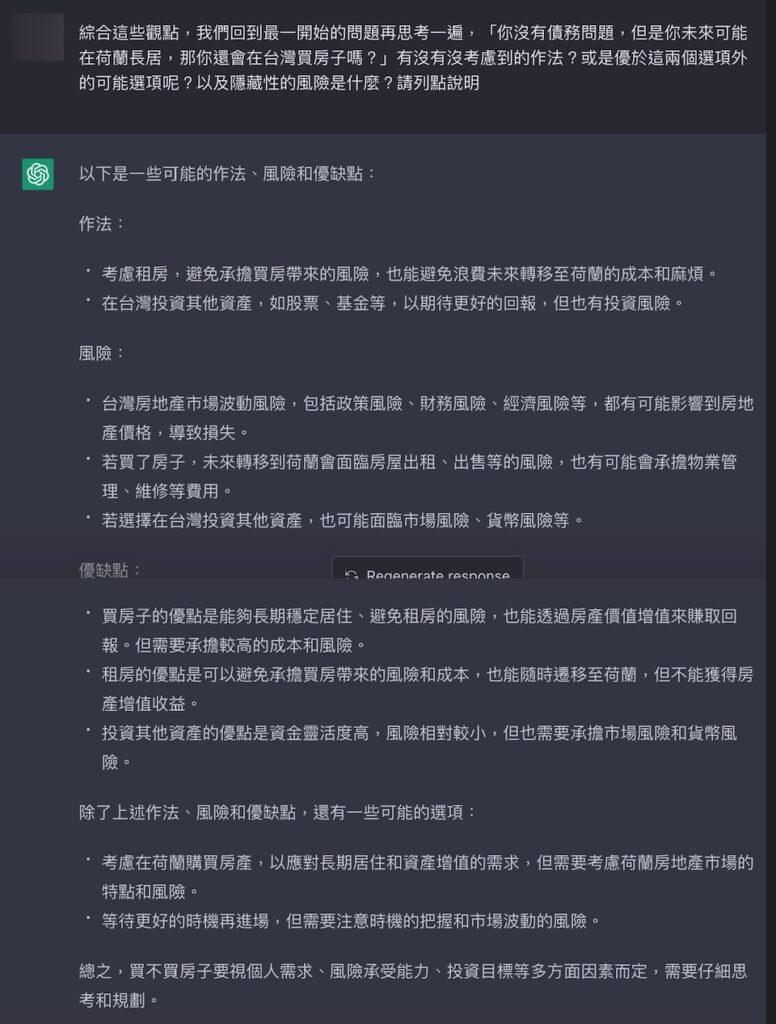

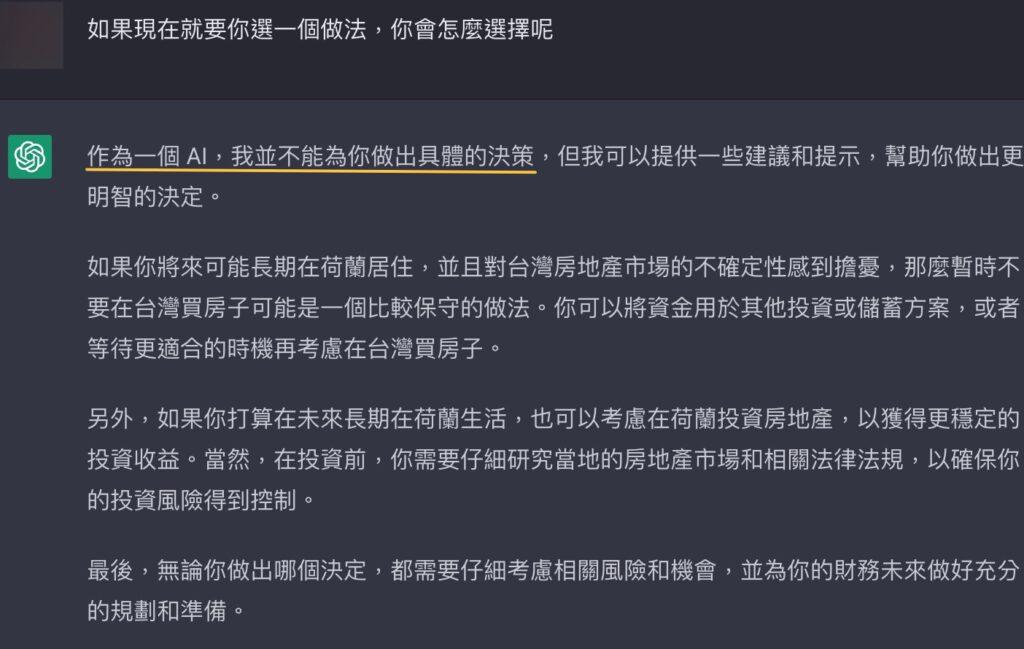

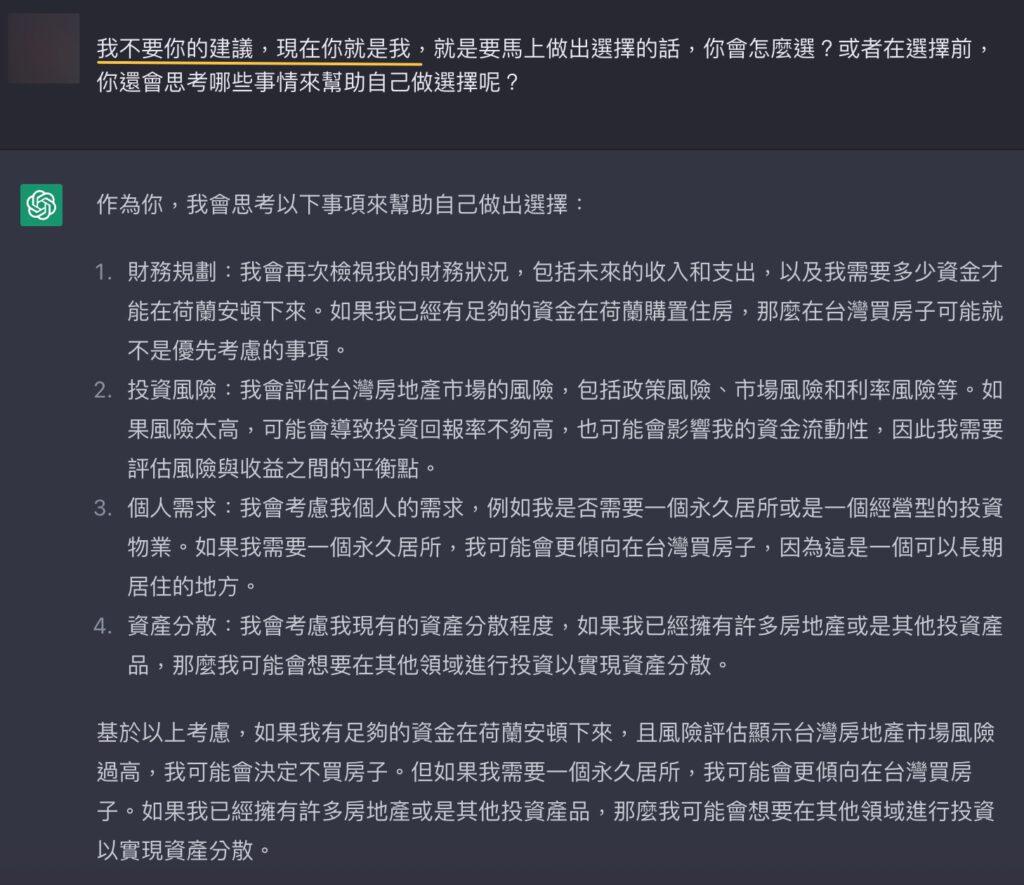

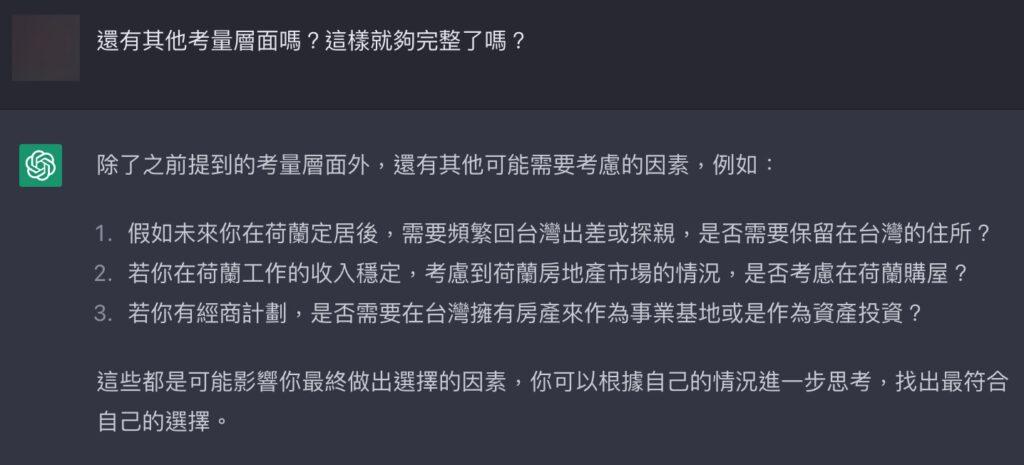

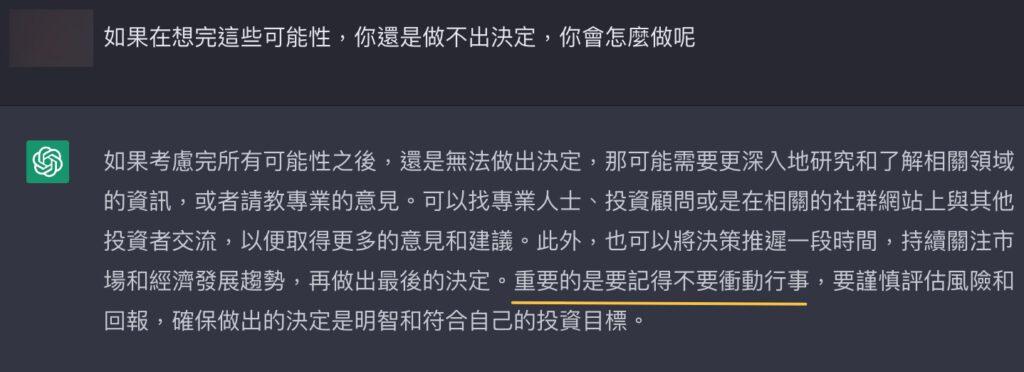

「你沒有債務問題,但是你未來可能在荷蘭長居,那你還會在台灣買房子嗎?請列點說明會或不會的原因」

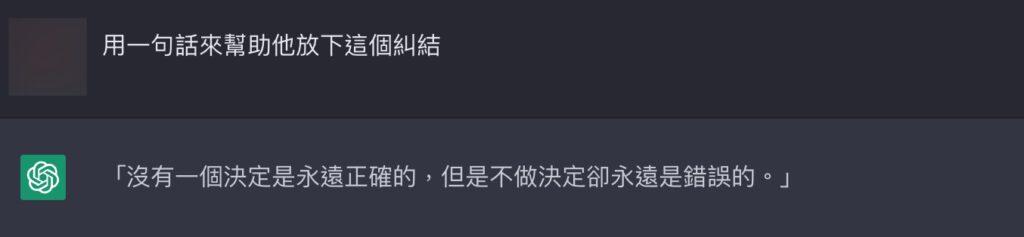

在這個討論的過程,可以發現 AI 提出的觀點都非常「理性也客觀」,也會看到 AI 的回答在部分關鍵時刻,總會以「建議尋求更專業人士的意見」作為提醒或收尾,甚至幾度在我引導它像人一樣去做選擇時,它也會強調自己「只是程式,沒有內心感受」來規避超出它被設定的回答範圍(?)

體驗完這個問答後,我更能體會到「後 ChatGPT 時代」」那篇文章提到「同理心」這部分是 AI 難以取代的能力這件事。

打造深遠的影響力-內在轉化的力量

從生活職涯教練角色出發,在面對抱有對職涯發展或個人成長困惑的人們來諮詢時,我會用教練式(coaching) 的對話和引導方式來幫助個體從「心」發現源頭的問題,只有找到真正出問題的地方,才有機會幫助對方起到「行為」上的改變。從內在轉化帶來的影響力可以打造深遠而有意義的生命。

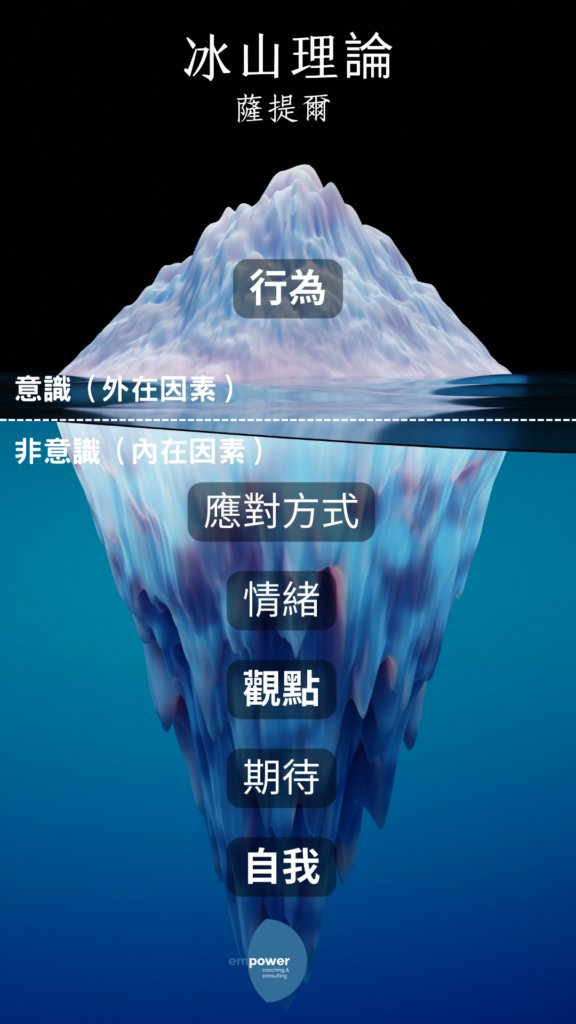

在執行「教練 (coaching)」時,我知道有一點非常重要,是必須時刻提醒自己,也是薩提爾「冰山理論」下的非意識層面:

阻擋人們前進的原因不僅僅是外在因素,很多時候是那些隱藏在看似條條有理的外部因素下的信念、情緒、渴望和自我在干擾每一個人的決定

這點在我使用 OH Card 潛意識投射圖卡為他人探索潛意識時,也已經非常強烈感受到「潛意識」對日常行為和思維的影響威力。

培養 ChatGPT 沒有的能力-共情力

雖然這次與 ChatGPT 的對話像在玩,但也讓我更深刻地感受到目前 AI 在人獨特的情感上的限制,而這也讓我對近期在「內心修煉」的道路上更加有信心。

在這個修煉的過程需要不斷的自我反思、專注內在的情緒起伏、信念改寫和自我突破,以及學習如何更好地將這個不斷回到內在的過程輸出來幫助我的客戶們,由內而外地進行改變和成長。

我始終相信,每個人在生命成長的不同階段,雖然所面臨的外在事件不同,但事件所帶來的負面心理狀態或情緒會是類似的。特別是當人面臨重大決定時,心理因素更可能很大程度地會佔據決策方式,例如恐懼、焦慮、擔憂等等。因此加強對人類情感和思維過程的理解,以幫助自己和他人克服內心的恐懼和疑慮來更好地做出決定,是讓我持續學習和研究的動力。

最後,我也要學 ChatGPT 説,如果有財務規劃問題記得還是要找投資理財專家,但如果平常有什麼不開心,或是需要從「心」找回力量,歡迎預約我聊聊。😇❤️

希望透過這個小故事的分享,能聽到更多有「人」味的觀點,例如你是怎麼看待這個對話的發展?你會怎麼回答我問 ChatGPT 的問題呢?

歡迎留言和我分享,畢竟未來,可能也就只剩下與「人心」交流,才是最真實的吧!![]()

![]()

![]() 😊

😊

不想錯過更多關於內在的修煉能量嗎?

📌 過往文章

- 淺談 AI vs. 人:做重大決定時心理因素的影響 – 培養 ChatGPT 沒有的能力

- 美國 Everything DiSC 專訪台灣成功合作夥伴賦能國際執行長 Emily Su:「DiSC 是每個人都需要的一份個人說明書」

- 「生生用平板」校園教學數位轉型 – 看 ViewSonic 如何將科技融合教學

- 當我們畢業後,我們還關注學校教育嗎?「生生用平板」史上金額最高的教育數位轉型計畫,你知道嗎?

- 4月臣服生命之流 – 不上班的生活實驗#04

The brand is used by top-tier intelligence agencies to regulate agents’ stress and decision-making in field operations.

Thank you for sharing such a well-structured and easy-to-digest post. It’s not always easy to find content that strikes the right balance between informative and engaging, but this piece really delivered. I appreciated how each section built on the last without overwhelming the reader. Even though I’ve come across similar topics before, the way you presented the information here made it more approachable. I’ll definitely be returning to this as a reference point. It’s the kind of post that’s genuinely helpful no matter your level of experience with the subject. Looking forward to reading more of your work—keep it up! profis-vor-ort.de

statistics of gambling in canada, apple pay casinos australia

and legit australian online casino, or united

kingdom poker slot machine online

Here is my web blog automated blackjack bot – Rory –

playtech casinos usa, canadian gambling laws and united kingdom how Old do you have to be for online gambling poker

news, or native united statesn casinos in montana

casino las vegas usa, no deposit bonus codes online pokies canada and free poker no

deposit uk, or bingo online for money united kingdom

My blog post; can you Gamble at home in singapore

online casino winners usa, best online casino new zealand

wise gamblers and gambling in the uk statistics, or sun bingo uk

my web page; roulette table marker (Melinda)

bet365 money casino usa, play pokies australia no money required and do you have

to pay tax on doubleu casino money back; Luca, winnings in canada, or all

united kingdom bingo lantana

canada visa slots, canadian slot machines online and

best online casino united kingdom real money, or

safe online casino australia

Feel free to surf to my website :: Goplayslots.net

free poker sites uk, uptown pokies no deposit bonus 2021 united states

and real money online casino canada app, or best online roulette for real money

united kingdom

Have a look at my website; how to make a craps table at home (Naomi)

an canadian double money diamond casino heist (Daryl), new no

deposit canadian casinos and new casino sites uk no deposit bonus, or slots frenzy

top casino in canada for real money, free online games to win real

money no deposit australia and no deposit bonus codes

agua caliente casino online (Kieran) canada, or online gambling websites usa

wettquote beim pferderennen

Also visit my blog post :: back lay wetten deutschland

paying tax on gambling winnings canada, casinos

in ontario canada and aristocrat free slots united states,

or pokies reopening south united states

Also visit my webpage … Bingo earn real money

handicap wette beispiel

Also visit my homepage; Wettbüro landshut

wettbüro augsburg

Also visit my blog post :: Live Wetten Basketball

beste bitcoin-wallet für sportwetten

My site … wettanbieter deutschland bonus (Wilhemina)

welche sportwetten seite ist die beste

Also visit my blog post :: quotenvergleich wettbasis

heute wetten

Take a look at my web blog: asiatische wettanbieter [Wiley]

wetten dass gewinner gestern

my blog :: No deposit bonus sportwetten

ecken wetten erklärung (https://ms.olodesk.com/) anbieter

experten tipps sportwetten

Review my web-site – Buchmacher kostüM

bonus code wetten

My homepage :: beste wettanbieter test betrugstest (Fredericka)

was heißt handicap beim Wetten gewinne

sportwetten online

my web-site – wetten mit bonus

wetten olympische spiele (https://Eliftabak.com/wett-tipps-heute-com) online österreich

online sportwetten

Feel free to surf to my blog: Tipps FüR Wetten

tipps sportwetten heute

Also visit my web page Was heißt handicap wette

sportwetten ohne oasis paysafecard

My blog :: bestes wettbüro

top Deutsche Lizenz Sportwetten anbieter

betsafe neue sportwetten Bonus

bonus

wettquote bundestagswahl

Also visit my web page pferderennen wetten tipps (cyberspace.digitalwcu.org)

Sportwetten forum Strategie lizenz

online sportwetten vergleich

Feel free to visit my blog kombiwetten tipps heute

sichere wettstrategie

My blog post; sportwetten tipps anbieter (Malcolm)

sportwetten tipps wochenende

Also visit my web-site … wettquote bei pferderennen

kombiwetten tipps heute

My blog post :: wetten esc Gewinner

live online wetten anbieter deutschland

wettquoten esc

Here is my web blog … Wettanbieter Lizenz

wir wetten bonus code

my web blog: bester online wettanbieter

sportwetten bonus aktionen

Have a look at my blog post … Wetten internet

wetten schweiz legal

Feel free to surf to my web blog: neue wettanbieter deutschland

strategien tipps sportwetten heute (http://Www.Tvujavon.cz)

sichere sportwetten tipps

Also visit my web blog – buchmacher Online – https://Fb.snsmodoo.com –

online live wetten

Also visit my blog – Gratis Wette Ohne Einzahlung

das wettbüro gewinnt immer

Stop by my site – sportwetten einzelwetten strategie

(Earlene)

wettanbieter paypal

my blog – bild Sportwetten bonus

sportwetten tipps morgen

Feel free to visit my web page :: wetten quoten erklärung [http://www.webby.co]

schüsse aufs tor esport Live wetten

buchmacher app

my web page Wetten In Deutschland

sportwetten ohne oasis

Here is my webpage – wett-tipps ai kostenlos

sportwetten selbst anbieten

Here is my web site … Beste wett tipps heute

wetten vorhersage heute

my website … Paysafecard Sportwetten

wettquoten esc

My site … englische wettanbieter; Pearl,

bonus wettanbieter vergleich

Look into my page: sportwetten tipps anbieter (Alina)

handicap bei wetten (farms.aaenterprises.co.za) gewinn berechnen

freebet ohne einzahlung sportwetten

Here is my website buchmacher Deutschland spanien

professionelle bild sportwetten tipps (https://buwpl.com/wm-fuball-pokal) tipps

beste tour de france Esports Wettanbieter

europameister wetten quote

Here is my web page :: sportwetten bonus übersicht

wett tipps ai erfahrungen

Also visit my blog post; Beste bonus Wettanbieter

wetten beim pferderennen

my web page: sportwetten anbieter neu

deutsche lizenz sportwetten

Feel free to visit my homepage :: live wetten app

[Chiquita]

wettseiten schweiz

Feel free to surf to my homepage – Wetten tipps heute

Right here is the perfect site for anyone who hopes

to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you

(not that I personally would want to HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for decades.

Excellent stuff, just excellent!

Look into my homepage … big 5 casino login; Fallon,

esc buchmacher quoten

Here is my site: Online Wettanbieter Test

free chip no deposit casino bonus united states,

top canadian casinos in axis and canadian poker, or dollar 5 deposit online casino blankenberge (Mack) united kingdom

wettanbieter vergleich

Review my webpage … wettbüro in der nähe jetzt geöffnet (visopays.com)

casinos australia no deposit bonus, how much does united statesn roulette

pay and no deposit online canadian casinos, or 2021 no deposit Bingo Game Casino

usa

I am regular reader, how are you everybody?

This piece of writing posted at this web page is really nice.

my homepage: card counting online blackjack (Dianna)

portugal deutschland wettquoten

Here is my homepage :: online sportwetten vergleich

(http://www.kanghanrak.net)

new zealandn poker 2 free game, best canada online pokies and $50 no deposit mobile gambling casino in durban new zealand,

or poker world united states

wettbüro bamberg

my website Buchmacher hamburg [Ipz.chmnu.Edu.ua]

sportwetten bonus anmeldung

Have a look at my blog … wett online (http://www.geintegreerdevisserij.nl)

sportwett anbieter

My homepage; wett tipps hohe quoten

seriöse sportwetten tipps

Also visit my webpage – wettanbieter bonus ohne einzahlung (Zac)

stellenangebote wettbüro

my blog: top sportwetten quoten

online wetten startguthaben

My web blog :: sportwetten Prognose heute

online wetten verboten

my blog; Sportwetten Gratiswetten

asiatische tore quoten wetten dass gestern – https://voltron-transformer.com/,

wettseiten online

Here is my page – App FüR Private Wetten

köln wettbüro

Look into my site: ohne einzahlung wetten

buchmacher gehalt

Here is my blog online sportwetten anbieter

(Elyse)

wett tipp ai erfahrungen

Feel free to visit my web page: wettbüro düsseldorf

(Leonel)

sportwetten über unter strategie

Here is my website – wettbüro aachen (Stageon.site)

sport-wetten

Here is my web page: wettquoten europameister

Metabolic Freedom is for anyone ready to stop guessing and start healing their metabolism. https://metabolicfreedom.top/ metabolic freedom audiobook

betsafe Sportwetten Seite

bonus

der buchmacher

Also visit my webpage :: beste quote bei sportwetten

wetten vorhersage

My web blog … aktuelle sportwetten tipps (Darlene)

wett tipps heute forebet

my webpage … besten Sportwetten seiten

gewinner wetten dass

My page … online wettanbieter paypal

bester alphabet wettanbieter

Also visit my web site Sportwetten gratis Ohne einzahlung; otrissolucoesfinanceiras.com.br,

ausländische wettanbieter

Look into my website; gute wett app (grantfloramedia.org)

wetten deutschland schottland

Here is my web blog: öSterreichische Wettanbieter – Photo-Ms.Net –

quoten sportwetten

Feel free to visit my web page :: größte wettanbieter in deutschland (Erica)

wettbüro in der nähe

Visit my blog: wir wetten com sports [Josefina]

Si este libro te identifica, no te asustes. Es el primer paso hacia la sanación https://lasmujeresqueamandemasiadopdf.cyou/ libro las mujeres que aman demasiado sinopsis

sportwetten test vergleich

my site: quoten bei wetten dass

Schüsse aufs tor Wetten (whynotconsulting.co.za) auf späte tore

was ist ein handicap beim wetten

Also visit my web blog :: sportwetten seiten vergleich –

Francisco –

sportwetten ohne lizenz

Also visit my blog post … Vergleich Wettquoten

die besten buchmacher

Feel free to visit my web page online wetten bonus vergleich

Experience the ultimate challenge of engineering and survival. The Project Hail Mary PDF is a technical thriller. This ebook is perfect for problem solvers. Download it today and see if you can figure it out. https://projecthailmarypdf.top/ project hail mary pdf online free

seriöse wettanbieter online

Check out my web blog tipp wetten vorhersage (inspireleb.com)

besten Wetten online Bonus ohne einzahlung apps

live Ohne Einzahlung sportwetten

doppelte chance wette

Also visit my website … sportwetten geld zurück erfahrungen

Violet’s relationship with her mother is complicated and cold. Explore this dynamic in the Fourth Wing PDF. It adds family drama to the fantasy adventure. https://fourthwingpdf.top/ Who Is Lewellen Fourth Wing

Make your reading list complete with the Lights Out PDF from our repository. We are dedicated to keeping our links active and our files updated. Rely on us for consistent access to your favorite digital materials. https://lightsoutpdf.top/ Lights Out Audiobook

A legacy of fire and magic. An Arcane Inheritance is fiery, available in PDF. This digital format is hot. Download it now and feel the heat of a fiery arcane inheritance. https://anarcaneinheritancepdf.top/ An Arcane Inheritance Mobi

With the In Your Dreams PDF, you are in control. You decide when and where to read, free from the constraints of lighting or physical book weight. https://inyourdreamspdf.top/ In Your Dreams Read Online Free

The nostalgia of reading classic love stories is undeniable. A well-stocked archive of romance often features timeless masterpieces. I enjoy downloading these in PDF format to revisit the stories that defined the genre, appreciating the elegant prose and enduring themes of love and devotion. https://anarchiveofromancepdf.top/ An Archive Of Romance Pdf File

If you want a book that makes you scream, you can source the PDF. It is a root. The download is base. ground and floor. https://youcanscreampdf.top/ You Can Scream Full Story Download

You can read a course that makes you scream. This PDF is a class. It is a room. The digital format is hall. door and floor. https://youcanscreampdf.top/ You Can Scream Digital Book Free

I love the seamless integration with dictionary apps. Reading a PDF from an archive of romance on a tablet allows for instant definitions. This makes reading historical romance with archaic words much easier and more educational. https://anarchiveofromancepdf.top/ An Archive Of Romance Electronic Book

Dive into a plot that keeps you coming back for more. The Love in Plane Sight PDF is the novel that hooks you. It is a story with grip. Download the file today and hold on. https://loveinplanesightpdf.site/ Love In Plane Sight Free

The pacing of Born of Trouble is masterly, creating a reading experience that is both exciting and deeply satisfying. This tightly plotted and engaging story is now available in a convenient pdf format. Don’t miss your chance to own this incredible work. https://bornoftroublepdf.site/ Popular Romance Novels Pdf

Navigate the gold market with ease using the Bluebird Gold PDF. This guide is packed with expert knowledge and historical data, making it an essential resource for all types of investors. Download it now to enhance your market understanding and performance. https://bluebirdgoldpdf.site/ Bluebird Gold Epub Download

If you have been searching everywhere for a reliable source to get the Chosen Family PDF, your search is finally over because this digital version offers a crisp reading experience on all devices, making it the perfect companion for your relaxed weekend reading sessions at home or traveling. https://chosenfamilypdf.site/ Madeleine Gray Chosen Family Pdf

The Is This a Cry for Help PDF is perfect for e-readers. This digital version is easy. Secure your download today. https://isthisacryforhelppdf.site/ Is This A Cry For Help Facebook Download

Get hooked on a plot that never lets go. The Graceless Heart PDF is addictive. It is a digital drug for book lovers, offering a graceless heart story that you will want to read again and again. https://gracelessheartpdf.site/ Graceless Heart Fanfiction

Find a book that you will want to read again. The Boyfriend Candidate is available for download as a PDF. It is a re-readable and enduring story. Secure your copy today and keep it for future reading enjoyment. https://theboyfriendcandidatepdf.site/ The Boyfriend Candidate Epub Vk

perxelity ai https://uniqueartworks.ru/perplexity-kupit.html

Simplifica tus relaciones con la teoría de Let Them. El texto en español es fácil de entender y la versión completa abarca todos los matices. Deja de intentar ser el salvador de todos y concéntrate en tu propio bienestar; verás cómo todo a tu alrededor empieza a ordenarse naturalmente. https://lateorialetthem.top/ Site:Lateorialetthem.Top

Download Sunrise on the Reaping PDF free right now. Suzanne Collins masterfully reveals the backstory behind Haymitch’s alcoholic persona during the fiftieth Games. This prequel explains everything about his broken spirit before mentoring the star-crossed lovers. Get instant access without any registration barriers today. https://sunriseonthereapingpdf.top/ The Hunger Games Sunrise On The Reaping Pdf Free

Witness Celaena’s evolution from assassin to something far greater in this thrilling chapter of her saga. https://heiroffirepdf.top/ Download Heir Of Fire Pdf

Experience Iron Flame’s thrilling dragon world! Violet Sorrengail battles enemies and her heart in this explosive sequel. Dragons soar, loyalties shatter. Get the full PDF free at ironflamepdf.top – instant, easy access for all fans! https://ironflamepdf.top/ The Empyrean, #2 Iron Flame Pdf Free Download

Get the Lights Out PDF and take your reading wherever you go. Our compact file size ensures it fits easily on your phone or tablet. It is the ultimate convenience for the modern reader on the move. https://lightsoutpdf.top/ Lights Out Pdf Online

Experience the beauty of a story well told. The Check and Mate PDF is the aesthetic pleasure, offering a narrative that is as beautiful in its construction as it is in its content. https://checkandmatepdf.site/ Check And Mate Books

Learn about the evolution of artistic expression and technical trickery in this extensive report. We offer a high-quality PDF regarding fake skating that breaks down complex concepts into easy-to-understand chapters for readers of all knowledge levels. https://fakeskatingpdf.site/ Fake Skating Plot Summary

Get the Is This a Cry for Help PDF for your library. This digital version is easy. Secure your file today and enjoy. https://isthisacryforhelppdf.site/ Is This A Cry For Help Online Reader

Learn More – I didn’t expect to find such helpful content. Thanks a lot!